「障害者雇用」の裾野を全国に

広げることに取り組みます

ご挨拶

障害者雇用促進センターは東京労働局の審査を経て、有限責任事業組合(LLP)における特定事業主特例の認可を受けました。

令和6年4月、厚生労働省より「障害者法定雇用率の引き上げと支援策の強化」が施行されました。障害者雇用を取り巻く環境は日々厳しさを増していますが、実際には障害者雇用に踏み出せずに悩んでいる企業が多いのが現状です。「法定雇用率は達成しなければならない」と理解しながらも、「雇用する自信がない」「過去に雇用したがうまくいかなかった」「職場内のトラブルが発生した」等、こうした経験から、多くの経営者や担当者が頭を悩ませています。「とにかく雇わなければ」と行動するも障害者雇用のノウハウがないままでは、合理的配慮の線引きは非常に難しく、その結果管理する側の負担が増え職場全体の問題に発展することも実際に起きています。

障害者雇用の現場では、特に精神障害者(発達障害含む)の雇用が中心となりつつあり、今後はより慎重で適切な対応が求められる時代となっています。障害者を雇用するには、就職相談・職場実習・適応訓練など多岐にわたる段階を経てキャリア形成やスキルアップ等、様々な支援策を講じて行わなければなりません。

私たち障害者雇用促進センターは、算定特例制度を最大限に活用しながら、国や自治体の各種支援制度の活用、幅広い雇用ノウハウの提供など、実践的で効果的なサポートを行っています。障害者雇用で悩む企業の皆さまに寄り添い、各分野の専門家と連携しながら、これまでの知見を活かした実践的かつ効果的な障害者雇用支援を行っています。

企業の皆さまと共に課題を解決し、障害者雇用の裾野を全国に広げていく。この取り組みこそが、私たちの使命であり、社会全体で果たすべき責任だと考えています。

障害者雇用の現状と課題

日本の総人口 1億2380万人

( 令和6年10月1日時点)

令和6年6月1日現在における障害者の雇用状況

民間企業における雇用状況(法定雇用率2.5%)

| ①法定雇用障害者数の 算定の基礎となる労働者数 |

②障害者の数 | ③実雇用率 | ④法定雇用率達成企業の数/企業数 | ⑤達成割合 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 民間企業 | 28,162,399.0人 | 677,461.5人 | 2.41% | 53,875/117,239 | 46.00% |

| [実人員] | [574,103人] | ||||

| (前年度) | (27,523,661.0人) | (642,178.0人) | (2.33%) | (54,239/108,202) | (50.10%) |

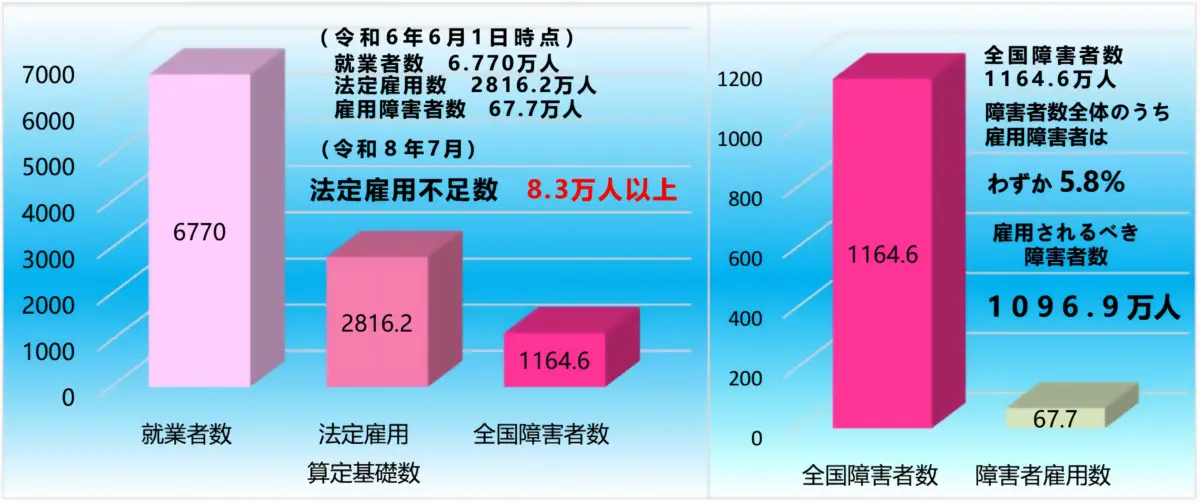

厚生労働省が公表した「障害者雇用状況の集計結果(令和6年6月1日)」によると、現在日本の就業者6,770万人のうち、障害者の雇用者数は僅か67.7万人。就業者全体の約1%にすぎません。

民間企業(常用労働者数40人以上)には、法定雇用率2.5%(令和8年7月からは2.7%)が義務付けられています。現在でも約70.4万人、来年には76万人の雇用が必要となる数字です。

つまり、現状からさらに8.3万人以上の障害者雇用を生み出さなければならない一方で、法定雇用率を達成している企業は全体のわずか46%。半数以上の企業が未達成という厳しい実態がありながらも、今後も法定雇用率の引き上げやコンプライアンス強化の動きは続くと見込まれています。

なぜなら、日本国内の障害者数は約1,164万人。現在就労できているのはわずか5.8%です。その背景には、多くの企業が「健常者基準の能力やスキル」を求める傾向や、「問題を起こさない障害者のみを採用したい」という意識が根強く残っていることが挙げられます。

また、都市部では「即戦力となる障害者人材の採用競争」が激化しており、高スキル人材は大手企業や条件の良い企業に流れてしまうケースも少なくありません。こうした状況下でも、企業には法令遵守の観点から障害者雇用の推進が一層求められています。実際には、雇用されるべき障害者の数は法定雇用率を大きく上回っており、日本は先進国の中でも障害者との共生意識が低いと指摘されています。

私たちの役割

促進センターでは、障害者雇用に関する深い知見を持つ専門家ネットワークを活用し、障害特性に配慮した独自の業務設計と実践的な雇用サポートを行っています。

「雇用障害者数67万人」に含まれていない、就労を希望する多くの障害者にも働く場を提供し、企業と共に共生社会の実現を目指してまいります。

企業の皆さまへ

障害者雇用でお困りのことがありましたら、ぜひ促進センターにご相談ください。法定雇用率の達成だけでなく、貴社の環境に合わせた最適な雇用モデルをご提案いたします。

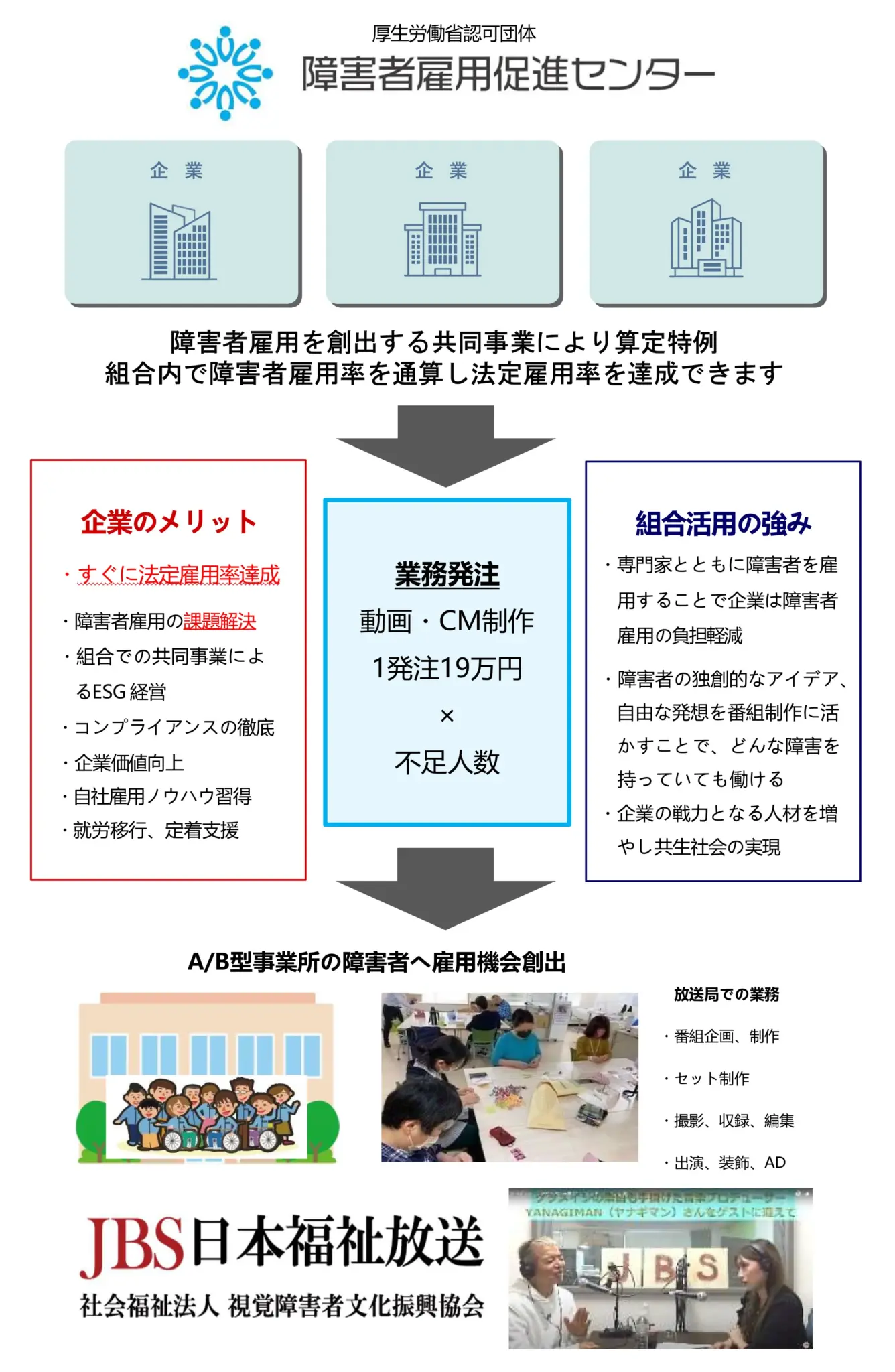

中小企業救済制度

私たち有限責任事業組合(以下、LLP)障害者雇用促進センター(以下、促進センター)は、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。事業共同組合等算定特例制度は、障害者雇用促進法により企業に課せられた障害者の雇用義務の負担を軽減させるために、国が中小企業向けに設けた制度です。

※事業協同組合算定特例とは

中小企業が事業協同組合等を活用して共同事業を行い、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の認可を受けたものについて、その事業協同組合等とその組合員である中小企業(特定事業主)における実雇用率を通算することができる制度です。

個々の中小企業では障害者雇用を進めるのに十分な仕事量の確保が困難な場合でも、事業協同組合等を活用し、複数の中小企業が共同して障害者の雇用機会を確保することができます。

業種業態、組織規模によって、障害者が担当する業務の切り出しが〝しやすい〟〝しにくい〟という特徴があります。

そこで〝しやすい〟事業者が〝しにくい〟事業者の分まで障害者を多く雇用し、加入事業者における障害者の総雇用数を通算することで、ともに雇用率を達成するのがLLPの仕組みです。

もちろん雇用率の達成にとどまらず、私たちは「障害者雇用」のすそ野を広げることを目的としています。そのために、雇用数0の事業者が「障害者雇用」に取り組めるよう、専門的知識や実践的なノウハウをさまざまな形で提供します。 促進センターの本部は東京に置き、東京・大阪を中心に全国へネットワークを広げていきます。

「障害者雇用の新しい選択肢を。」

~促進センターの障害者雇用支援とは~

障害者を自社で雇用するには、まずその方の生活環境や特性を理解することが必要です。障害には、身体・知的・精神などさまざまな種類があり、それぞれに適した配慮や支援が求められます。

そこで促進センターでは、

障害者雇用の促進を目的に、以下の取り組みを行っています。

• 共同雇用スキーム(算定特例)活用支援

• 企業向け相談・助言・ノウハウ提供

• 講演・セミナー・eラーニングの開催

• 就労支援・職場定着サポート

日本には就労継続支援B型事業所(雇用契約なし)を利用する方が約40万人(令和3年401,977人)います。年々その数は増加しており、より多くの方が雇用契約のある就労継続支援A型事業所や、一般企業への就職を目指せる環境づくりが求められています。

促進センターが提携するJBS日本福祉放送株式会社は、多くのA型・B型事業所と福祉関係機関と連携し、障害者の方が自分らしく働ける仕事と環境を創出。創意工夫を凝らした番組制作を通じて、誰でも参加できる「働く場」を提供しています。

番組制作というクリエイティブな業務を通じて、働く意欲を育み、A型へ一般企業へと更なるステップアップを目指すサポートを行っています。

スポンサー企業によるCM発注が、障害者の雇用機会を生んでいます。

障害者の「働きたい」をかなえる。

企業の法定雇用率達成を支援する。

促進センターは、この両立を国が定める中小企業の救済である算定特例制度を活用して事業主の皆様と、多様な福祉機関と連携して障害者の共同雇用拡大を進めています。

事業組合の費用と報酬について

障害者雇用義務人数の不足1名につき事業組合に支払う月額費用です。

自社で障害者雇用を達成している場合には月額費用は発生しません。

初期費用

①組合出資金 :10,000円

②組合登記費用:70,000円

| 障害者雇用 人件費 |

98,868円 | 1日4H×1.177円×21日(例) ※大阪府の最低賃金 |

|---|---|---|

| 社会保険料 負担金 |

14,763円 | |

| 雇用管理費 | 4,943円 | 人件費の5% |

| 番組制作費 | 49,000円 | 材料等・番組制作費 |

| 事務及び 営業経費 |

22,000円 | 組合活動費 |

| 予備費 | 426円 |

合計19万円

- ・余剰金

都道府県ごとの最低賃金や障害者の労働日数の変動により、事業組合より払い戻しを行います。

- ・算定負担金

各組合員毎の障害者雇用義務人数と事業組合全体での障害者雇用義務人数に差異が生じた場合に、その不足分を各組合員で負担します。

- ・成果物報酬

各組合員は、広告料収入や業務報酬を得ることができます。

事業組合の加入要件について

事業協同組合には、次の要件にあてはまる中小企業・小規模事業者が加入できます。

■ 加入できる事業者の範囲

- ①製造業・建設業・運輸業など

資本金または出資総額:3億円以下

従業員数:40~300人

- ▶下記の場合も加入可能

資本金3億円以下であれば、従業員が300人を超えていても可

従業員300人以下であれば、資本金が3億円を超えていても可

- ②卸売業

資本金または出資総額:1億円以下

従業員数:40~100人

- ▶下記の場合も加入可能

資本金1億円以下であれば、従業員が100人を超えていても可

従業員100人以下であれば、資本金が1億円を超えていても可

- ③サービス業

資本金または出資総額:5千万円以下

従業員数:40~100人

- ▶下記の場合も加入可能

資本金5千万円以下であれば、従業員が100人を超えていても可

従業員100人以下であれば、資本金が5千万円を超えていても可

- ④小売業

資本金または出資総額:5千万円以下

従業員数:40~100人

- ▶下記の場合も加入可能

資本金5千万円以下であれば、従業員が100人を超えていても可

従業員100人以下であれば、資本金が5千万円を超えていても可

判定方法

資本金・出資総額は「登記事項証明書」で確認します。

主たる事業は「日本標準産業分類(中分類2桁)」に基づいて判定します。

■ 障害者雇用に関する要件

加入にあたっては、従業員数規模に応じて次の人数以上の障害者を雇用している必要があります。

従業員167人未満… 要件なし

167人以上~250人未満… 障害者1人以上

250人以上~300人未満… 障害者2人以上

300人以上… 常用労働者数× 1.2%以上

番組放送

視文協(しぶんきょう)

視文協(しぶんきょう)は、社会福祉法人視覚障害者文化振興協会の愛称です。ラジオ放送事業では、目が見えない・見えにくい方々への情報提供を、就労支援事業では、障害者の方々の自立と社会参加のサポートを行なっております。

視覚障害者向けラジオ放送事業 「JBS日本福祉放送」

視覚障害者の方々の目の代わりとなって、毎日の朝刊を読む「新聞音訳」をはじめとした視覚障害者向けの番組を365日放送しています。

番組制作

JBS日本福祉放送株式会社

促進センターが提携するJBS日本福祉放送株式会社は、多くのA型・B型事業所と福祉関係機関と連携し、障害者の方が自分らしく働ける仕事と環境を創出。創意工夫を凝らした番組制作を通じて、誰でも参加できる「働く場」を提供しています。

スポンサー企業

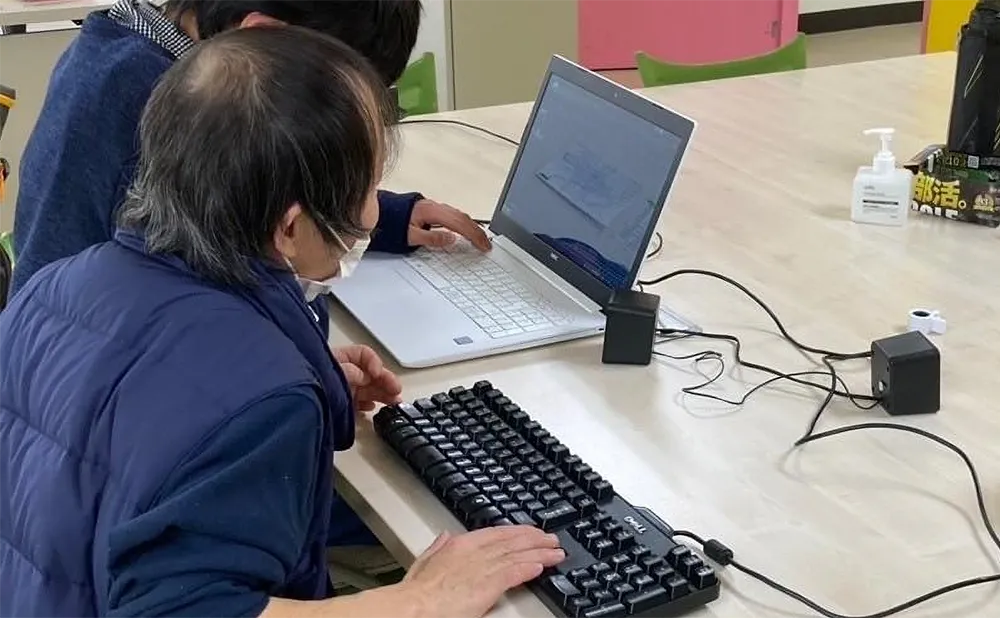

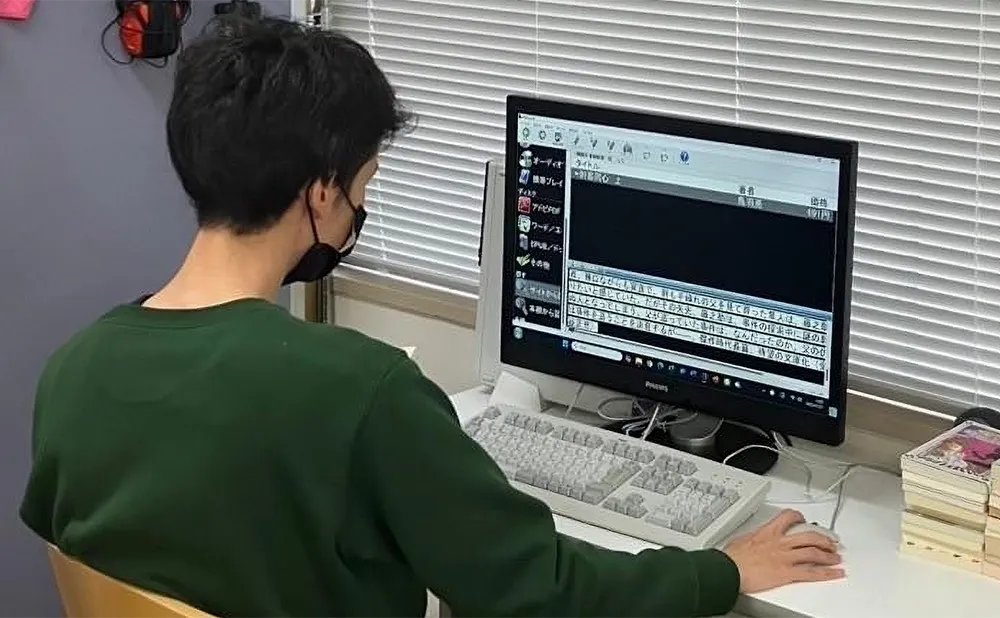

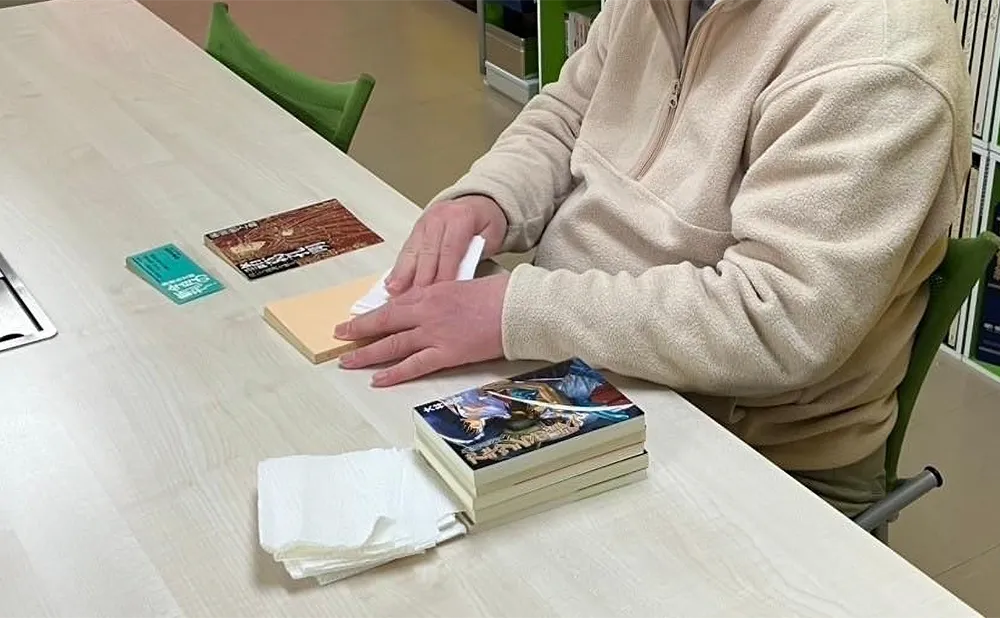

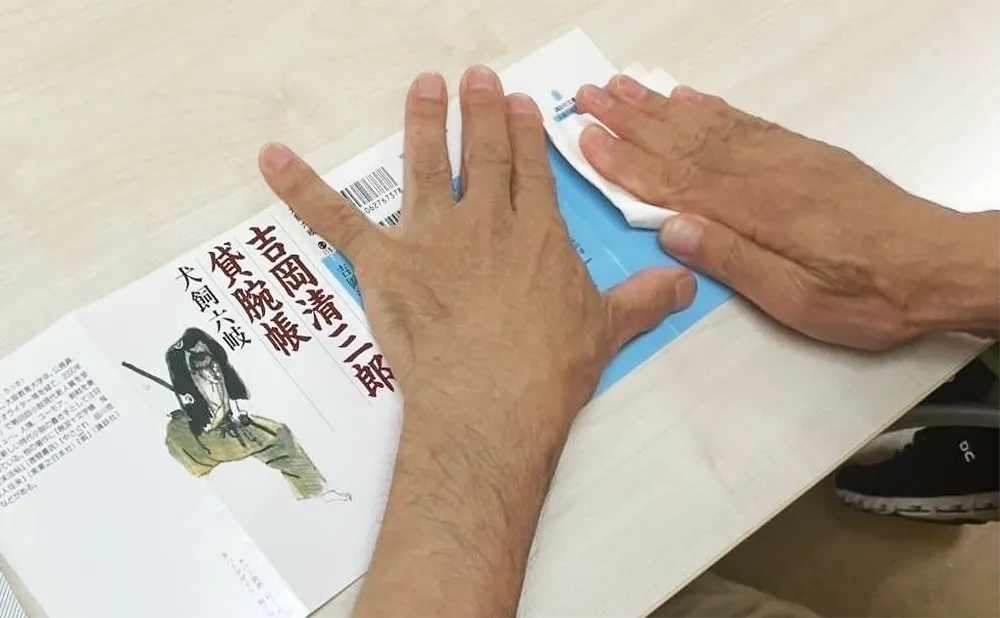

障害者雇用における実際の様子

番組制作

番組制作というクリエイティブな業務を行っています。

軽作業

「商品の袋詰め」「シール貼り」「箱組み立て」など、様々な軽作業があります。

データ入力

パソコンやキーボード操作の習熟度やレベルに応じて行っていただくデータ入力作業です。

古本のクリーニング

寄贈により集まった書籍を再活用するために、汚れの除去や整理など、古本として販売できる状態に修復する作業です。

手作りグッズの制作・販売

縫い物、編み物などの手芸品や、アクセサリー、生活雑貨、便利グッズなどを手作りで制作し、近隣地域のバザーやフリーマーケットなどに出展しています。

封入作業

小学校で用いる版画セットや工作キット等の封入や、災害時用のリュックに、ヘアタオルやビニール袋、携帯トイレなどを詰める作業もあります。

所外活動

小学校に出向いて福祉授業、バザーやフリーマーケットへの出展、有志で結成したコーラスグループ「カラフルな天使たち」でのコンサート活動など、所外に飛び出し、様々な活動を行っています。

Copyright 障害者雇用促進センター All Rights Reserved.